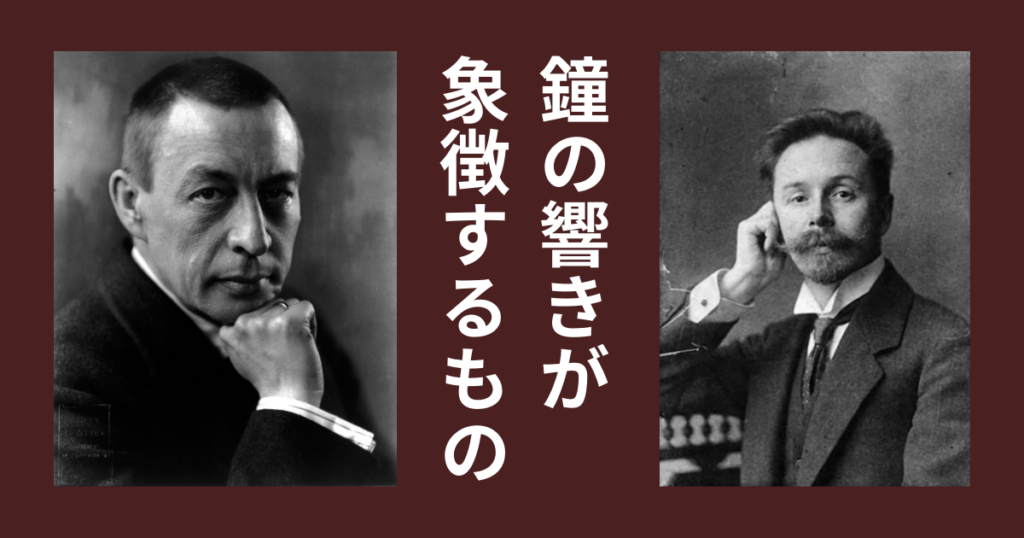

ラフマニノフとスクリャービン。

生きた時代も同じ、同じ国で育ちながらも、鐘の響きに託した意味はまったく異なります。

- ラフマニノフにとって、鐘は郷愁・祈り・人生そのもの

- スクリャービンにとって、鐘は神秘・恍惚・宇宙との合一

鐘の音が、ロシアの大地から空へと昇っていくように、彼らの音楽もまた物語を超えた精神の旅路を描いているのです。

ラフマニノフと鐘 —— 幼少期の原風景が呼び起こす響き

ラフマニノフにとって「鐘の音」は、単なる音響効果ではありません。

それは、彼が幼い頃にロシアの田舎ノヴゴロドで毎日のように聞いていた正教会の鐘の響きであり、心の奥にある原風景の記憶でもありました。

その鐘の響きは、彼の代表作の中にくっきりと刻み込まれています。

🎼《前奏曲 嬰ハ短調 Op.3-2》(通称「鐘」)

若干19歳で作曲されたこの曲は、

冒頭から重くゆったりと響く低音オクターブの連打によって、まるで遠くからゆっくりと迫ってくる鐘の音を模倣しています。

それは、祈りの時間を告げる鐘でもあり、内省や静かな感情の波を描くかのようでもあります。

この作品が後に「鐘」と呼ばれるようになったのも、そんな宗教的で幻想的な響きによるものでしょう。

こちらはエフゲニー・キーシンの演奏です。

🎼《合唱交響曲《鐘》Op.35》

もうひとつの「鐘の傑作」が、この合唱交響曲です。

エドガー・アラン・ポーの詩に基づき、**4つの異なる鐘(銀・金・青銅・鉄)**が人間の人生のステージ(幼年・青春・成熟・死)を象徴しています。

この作品では、鐘は人生そのものを象徴する存在として扱われ、楽器だけでなく合唱・オーケストラ・詩の朗誦によって、より劇的に響いていきます。

ミハイル・プレトニョフ指揮 ロシア・ナショナル管弦楽団 モスクワ室内合唱団

スクリャービンと鐘 —— “宇宙と一体化する”音のイメージ

一方で、スクリャービンにおいても「鐘のような響き」は重要な役割を果たしています。

ただし、彼の場合はラフマニノフのように宗教やノスタルジーというよりも、哲学的・神秘的な音宇宙の表現として登場します。

🎼《法悦の詩》では、その傾向が顕著です。

この作品の終盤に現れる、鐘のように打ち鳴らされる和音の反復は、現実の鐘というよりも「恍惚とした境地」や「宇宙の光の波動」を象徴するかのよう。

スクリャービンにとって音楽とは、現実から解き放たれ、光と一体化する“法悦”のプロセスだったので

指揮:リッカルド・ムーティ フィラデルフィア管弦楽団

鐘は、ロシア音楽において“内なる声”だった

ラフマニノフとスクリャービン。

生きた時代も同じ、同じ国で育ちながらも、鐘の響きに託した意味はまったく異なります。

- ラフマニノフにとって、鐘は郷愁・祈り・人生そのもの

- スクリャービンにとって、鐘は神秘・恍惚・宇宙との合一

鐘の音が、ロシアの大地から空へと昇っていくように、彼らの音楽もまた物語を超えた精神の旅路を描いているのです。

こちらの記事もお読みください。

👇

「神秘和音」を考案したスクリャービンの音楽って難解?14歳の練習曲とロシア近代|楽曲分析表現サロンレポ

ラフマニノフとスクリャービンの“若き日”の作品にふれる——2025年6月「楽曲分析表現サロン」より

ドイツ在住の作曲家である私、ユンカーマン久美子が主宰する

“4期の様式と表現を学ぶ”【楽曲分析表現サロン】では、

2025年6月のテーマとして「近現代 × ロシア」を取り上げました。

扱った楽曲は、どちらも作曲家が若き日に書いた作品:

- ラフマニノフ:幻想的小品集 Op.3-2《前奏曲 嬰ハ短調「鐘」》

- スクリャービン:練習曲 Op.2-1(なんと14歳のときの作品!)

動画教材での分析解説と、ZOOM勉強会での実践を通して、

ただ「知る」のではなく、「感じとり、言葉にする」学びを深めています。

🎧 今からでもアーカイブでご受講いただけます。

ご興味のある方は、このホームページの[お問い合わせ]フォーム、

または下の緑のLINE公式ボタンより、お気軽にご連絡ください。

「楽曲分析表現サロン」では何を学べる?

このサロン(月謝制・単発参加も可)では、様式・構造・和声・表現をつなげて「根拠のある表現力」のある演奏力と指導力を育みます。

・教材は動画で解説+Zoom勉強会で実践

・月ごとにテーマ(バロック、古典、ロマン、近現代)が変わり、多様な楽曲に触れられる

・ピアノ指導者や大人の学び直し層にぴったり

サロンや楽曲分析のオンライン個人レッスンのお問い合わせは、こちらのライン公式から

音楽指導者向けの指導とビジネスのためのメルマガ登録はこちらから